После заморозки счетов ЦБ РФ, находящихся за рубежом, Россия объявила о том, что станет расплачиваться по международным обязательствам в рублях. После этого международные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch понизили рейтинг России в иностранной валюте до преддефолтного уровня С — «суверенный дефолт неизбежен». Россия предприняла целый ряд опережающих мер, но объявление дефолта все еще возможно в мае этого года. И по этому поводу существует два полярных мнения: одни говорят, что он случится и все будет как в 1998-м, другие, что вообще ничего страшного не произойдет и они там на Западе сами запутались чего хотят. Истина, как обычно где-то по середине, ДопОфис объясняет.

Дефолты идут один за другим.

С начала года, уже два государства объявили о том, что не смогут обслуживать внешний долг и попросили кредиторов подождать неопределённый срок. Международные кредитные организации, говорят, что Россия на очереди, с кем в одном ряду мы оказались?

Демократическая Социалистическая республика Шри-Ланка на днях объявила дефолт и теперь не станет тратить свои золотовалютные резервы на выплату внешнего долга, а пустит их на импорт жизненно важных товаров. Официальная версия кризиса экономики «Благословенной земли» такова: из-за пандемии covid-19 приток туристов в страну прекратился – поступление валюты снизилось, а тут еще и цены на энергоносители взлетели (сами знаете почему) и теперь у республики совсем нет оборотного капитала – приходится лезть в копилку. Кредиторам, соответственно, придется подождать.

Несколько раньше дефолт объявила республика Ливан. Дефолт по внешним обязательствам был объявлен еще в 2020-м, в апреле этого года дефолт добрался до вкладов самих граждан. И это при том, что страна была настоящей «ближневосточной Швейцарией» — банковский сектор был одним из главных в экономике, производительность труда в сельском хозяйстве — самой высокой в регионе, а государство практически не вмешивалось в свободный рынок. Официальные причины банкротства страны здесь такие же, что и у Шри-Ланки: из-за пандемии перестали приезжать туристы, а из-за спецоперации в соседней Сирии в 6-тимиллионный Ливан приехало 1,5 миллиона беженцев, и экономика не выдержала.

Принято думать, что теперь на очереди Россия.

У нас ведь уже был дефолт в 1998-м?

Механизм дефолта 1998-го года был другим – в этом смысле он гораздо ближе к тому, что происходило в Ливане. Оставим за скобками политическую неопределенность, приватизацию и прочие атрибуты лихих 90-х (хотя все они в той или иной степени стали причиной сложившейся тогда ситуации) и посмотрим на чисто финансовую сторону. Лишившись привычных источников дохода и борясь с хроническим дефицитом бюджета, государство выпускало облигации государственного казначейского займа (долговые расписки государства), которые с большой охотой покупали все, в том числе иностранцы. Доходность по займам ГКО была велика, в начале 1998-го она достигала 40%, но в отсутствии реального сектора экономики, доходность эта не была обеспечена ничем. По сути это была финансовая пирамида – старые долги по ГКО гасились новыми займами через ГКО.

К середине 1998-го года общая сумма задолженности перед нерезидентами приближалась к 10 млрд долларов, тогда как все золотовалютные резервы страны тогда составляли порядка 25 млрд долларов. Помимо это был еще внешний долг страны (около 6% ВПП), долг, оставшийся от СССР (около 15% ВВП), и внутренние государственные обязательства.

Финансовый кризис на азиатских рынках (о нем мы немного рассказывали здесь), спровоцировал падение цен не нефть. Инвесторы бросились прятать деньги в ценные бумаги на других рынках, а тут как раз российские ГКО – где доходность достигает уже совершенно фантастических 140%. Понимали ли инвесторы, что вкладываются в пирамиду? Конечно понимали – но ведь был шанс успеть… ЦБ поднял ставку рефинансирования до 150% (да, до ста пятидесяти процентов), фактически остановив межбанковскую деятельность. В середине августа западные банки начинают требовать выплат по кредитам российских банков обеспеченных ГКО. А когда не получают – массово сбрасывают высокодоходные, казалось, бумаги за бесценок.

14 августа президент Ельцин (да, тогда президентом был не Путин) заявляет, что «девальвации не будет. Твердо и четко» Председатель правительства Кириенко говорит, что все это просто паника и психоз. 17 августа правительство объявляет дефолт.

Для многих российских семей этот дефолт обернулся трагедией вследствие падения доходов и роста цен. У всех в России есть истории о том, как они пережили этот год. Могли ли экономический блок правительства и ЦБ избежать дефолта в 1998-м? Конечно, если бы не строили пирамиду ГКО.

А сегодня в чем причина?

Сегодня угроза дефолта снова связана с облигациями, но не с ГКО, а так называемыми еврооблигациями.

Номинированы они совсем не обязательно в евро – просто название такое. Если страна выпускает облигации в валюте, являющейся для нее не родной – (для России – любая кроме рубля), то такие облигации называются еврооблигациями.

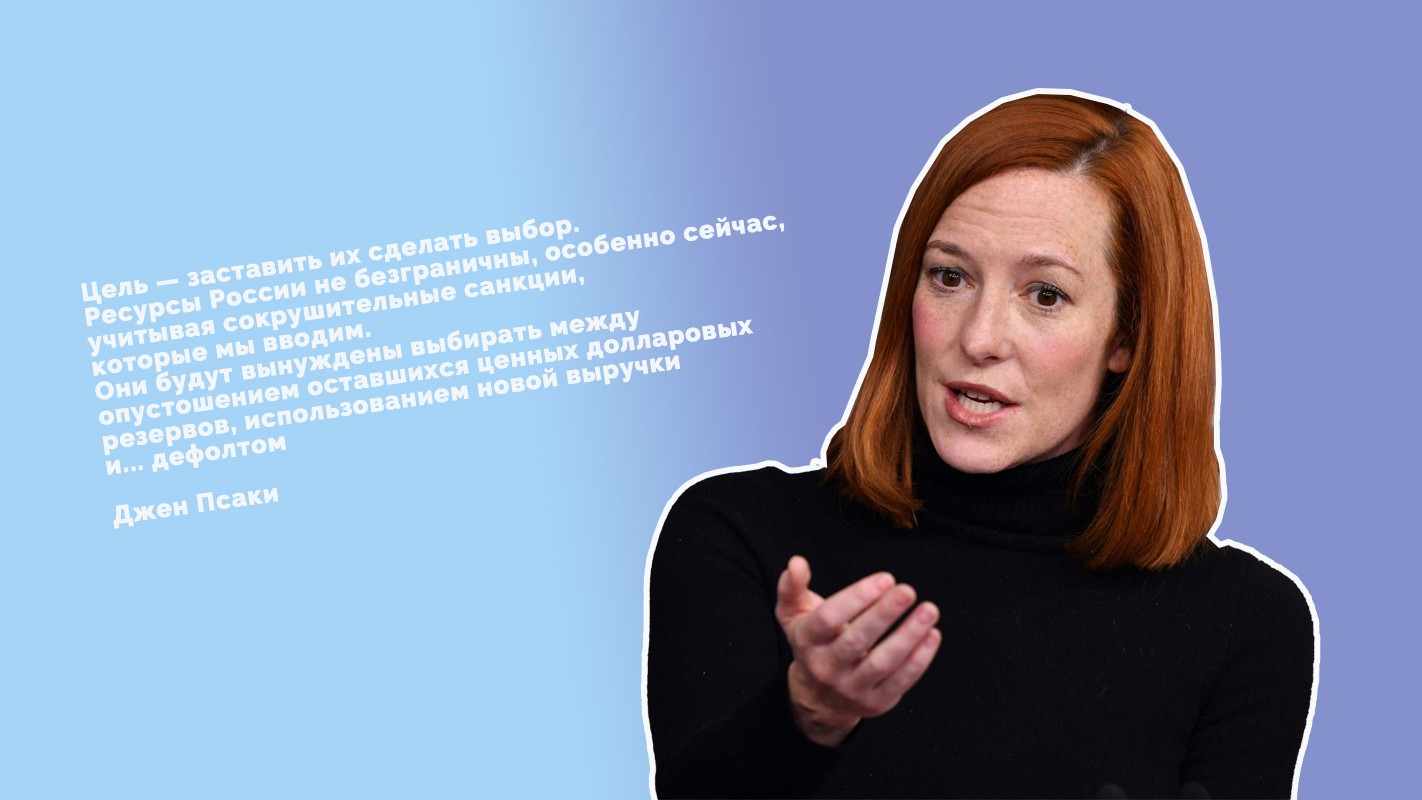

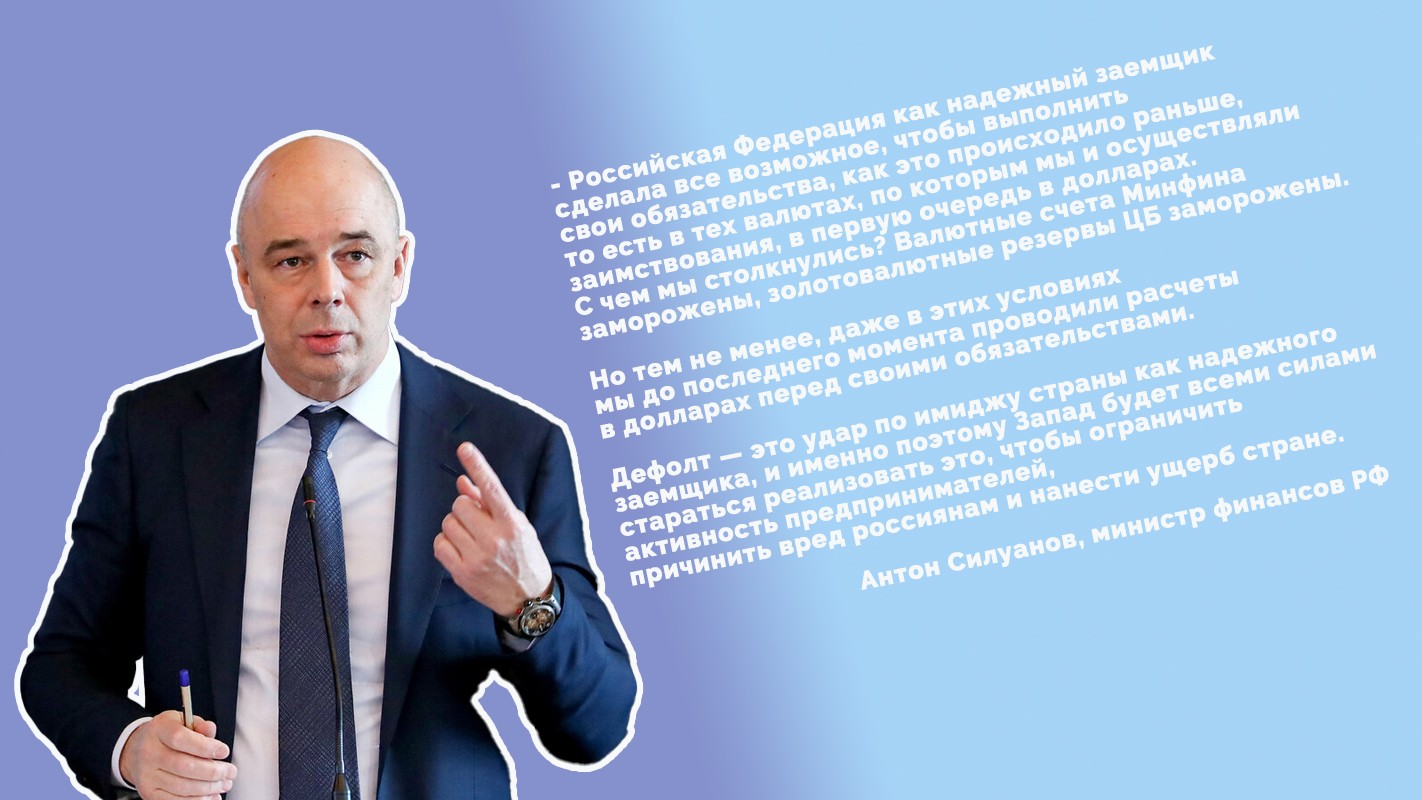

На начало апреля текущего года внешний долг России в еврооблигациях составлял 39 млрд долларов. У российских инвесторов еврооблигации были почти полностью выкуплены ЦБ за рубли. В марте Россия успела выплатить порядка 600 млн долларов иностранным держателям своих еврооблигаций с замороженных счетов. Минфин США даже давал на это разрешение, но потом резко занял принципиально другую позицию и запретил выплаты с замороженных счетов.

Ситуация сложилась интересная. Строго говоря, Россия уже допустила технический дефолт по еврооблигациям еще 4 апреля, ведь в проспекте этих бумаг сказано, что купонный платеж должен проходить в долларах, а не в рублях. Формально началась просрочка купонного платежа по истечении которой – т.е. 4 мая, России можно будет по всем правилам объявить технический дефолт.

Но и тут есть нюанс. Дефолт объявляет либо заемщик (Россия), либо кредиторы (инвесторы, купившие еврооблигации) – нужно чтобы 25% кредиторов объявило, что не получили денег. В течение апреля ЦБ выкупил на рынке 74,2% еврооблигаций – т.е. большинство инвестором предпочли получить деньги, пусть даже и рубли, чем дефолт. Оставшихся 26% для объявления дефолта хватит, но нужно чтобы все кредиторы как один отказались брать рубли и решили, что будут долго и мучительно отсуживать у Российской федерации какое-то имущество за рубежом.

Если дефолт случится, то инвесторы по факту объявят банкротом платежеспособного должника. Вменяемый предприниматель такого не сделает.

Так значит все хорошо?

Нет. Все совсем не хорошо. Объявят ли России технический дефолт в мае этого года, или этого удастся избежать – не так уж и важно. Бравурные заявления о том, что максимум что мы потеряем – это возможность занимать на международных рынках, которой у нас сегодня и так фактически нет, бравурными могут быть до поры до времени.

Внешние заимствования в том числе через выпуск облигаций – важная составляющая финансовой системы страны. Например, в 2020-м году Россия установила 15-летний рекорд по внешним заимствованиям. За год было привлечено 5,176 трлн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. За 2021 год госдолг увеличился еще на 2 трлн рублей и теперь совокупно составляет 18,1% ВВП.

Этим инструментом пользуются многие компании, например, РЖД – которым уже засчитали технический дефолт по еврооблигациям в апреле этого года. И неважно, что компания перечислила деньги в срок – они были заморожены из-за санкций, кредиторы ничего не получили – дефолт. С Россией, скорее всего будет также.

Что противопоставит экономический блок правительства? Снизит ключевую ставку и временно откажется от заимствований – т.е. ничего нового. Экономика России, по мнению государственных экономистов в очередной раз должна оздоровиться сама – достаточно просто дать банкам относительно дешевый кредит.

Эту схему Минфин и ЦБ применяют в любой непонятной ситуации с 2008-го года и есть ощущение, что с каждым разом она работает все хуже. Так что в ближайшем мае дефолта в России может быть и не случится, но…